Bonjour,

Après avoir recherché le mot casaquin dans les ouvrages du siècle des Lumières, j'ai décidé de faire de même avec le mot caraco, bien qu'il me semble un peu ultérieur à ma période de prédilection, soit la première moitié du 18ième siècle. J'ai longtemps cru que les mots casaquin et caraco désignaient des coupes de vêtements différents. Ma recherche m'a prouvé autre chose, du moins en partie. Bref, le mot caraco est plus complexe que je n'avais imaginé.

Prêtons d'abord un oeil sur ce que les institutions muséales nous présentent comme des caracos.

|

Habillement de femme (caraco Jacket and petticoat)

LACMA |

|

Caraco européen XVIIIe siècle

LACMA |

Selon cette recherche, le caraco ne semple pas avoir de coupe particulière, tantôt ses basques sont plutôt allongées sur les hanches, tantôt elles sont presque inexistantes, la longueur des manches varie aussi d'un modèle à l'autre. Parfois il est ajusté au dos, parfois le dos a les mêmes plis que la robe à la française... Serait-ce que caraco est un synonyme de déshabillé, un vêtement court que l'on porte par commodité? Mais un vêtement court que les femmes portent par commodité est la définition de 1762 du dictionnaire de l'Académie française pour un casaquin et non pour un caraco qui n'apparait pas dans les dictionnaire du XVIIIe siècle. Pourtant il faudra attendre l'édition de 1832-35 pour voir apparaitre le mot caraco dans le dictionnaire de l'Académie française pour nous informer qu'il s'agit

d'un vêtement de femme passé de mode.

Un peu plus tard dans le XIXe siècle, une explication linguistique lie davantage le caraco et le casaquin: ils seraient tous deux dérivés du mot casaque. (pour plus de détails sur le mot casaquin voir mon article sur le sujet).

Le passage le plus révélateur du nom caraco vient du Mercure de France, l'édition de septembre 1774 à la page 185 dissertant sur l'évolution des noms exotiques des objets du commun, on apprend que ''ce qu'on nomme caraco aujourd'hui se nommait autrefois petenlair''... Le caraco décrit ressemble de plus en plus à un casaquin à mon avis.

Cependant les descriptions alliant visuel et détails textuels sont d'une certaine rareté. C'est pourquoi l'ouvrage qui a été le plus utile à cette recherche a été La Galerie des modes et costumes français publiés à partir de 1778. Dans cet ouvrage qui lie la description à l'illustration, il n'est plus à douter que le mot caraco désigne un vêtement monté comme une robe mais qui n'est pas pleine longueur. Mon article est principalement basé sur ce document de la fin des années 1770.

|

| Source: |

Une erreur trop souvent commise par les amateurs de costume est de ne regarder que l'estampe dans ce type d'ouvrage. Même si le visuel est important, cet ouvrage nous offre la chance d'avoir aussi une description étoffée de chaque illustration. Voici la description:

|

| Source: La Galerie des modes et costumes français publiés en 1779 |

J'ignore complètement comment l'auteur de ces lignes a été capable de voir un tablier de mousseline sur ce pet-en-l'air/caraco de dos...

Une autre estampe est encore plus fournies en détails sur le caraco.

|

| Source: La Galerie des modes et costumes français publiés en 1779 |

|

| Source: La Galerie des modes et costumes français publiés en 1779 |

|

| Source: La Galerie des modes et costumes français publiés en 1779 |

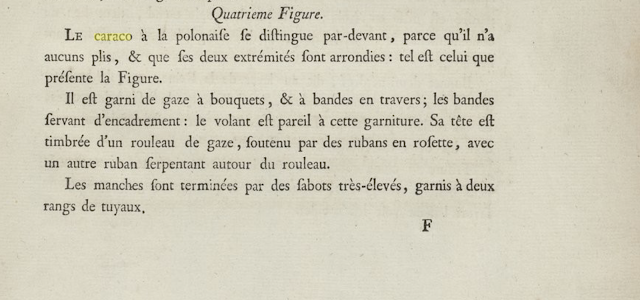

Aussi au troisième quart du XVIIIe siècle, la robe s'est multipliée sans ses forme. Le caraco peut aussi être dérivé de la robe à la polonaise comme dans la prochaine estampe, même si la description sous l'illustration indique un négligé pour cette tenue, le descriptif y réfère comme un caraco à la polonaise:

|

| Source: La Galerie des modes et costumes français publiés en 1779 |

|

| Source: La Galerie des modes et costumes français publiés en 1779 |

Parfois le caraco à la polonaise me laisse perplexe, je ne reconnais pas la coupe sur cette gravure pourtant y est référencée comme un espèce caraco à la polonaise mais aussi nommé caraco à la dévote.

|

| Source: La Galerie des modes et costumes français publiés en 1779 |

Je suis vraiment reconnaissante de la description de la prochaine estampe. Bien que le mantelet occupe visuellement tout l'espace du torse, ce sont les jupes qui occupent la majorité de la description textuelle, en partie pour expliquer comment le caraco a influencé l'arrangement des jupes et jupons ainsi que l'usage des tabliers. (Attention: mamelon à l'horizon) :

|

| Source: La Galerie des modes et costumes français publiés en 1779 |

|

| Source: La Galerie des modes et costumes français publiés en 1779 |

La suite ici:

|

| Source: La Galerie des modes et costumes français publiés en 1779 |

Décidément cette galerie des modes nous représente davantage des caracos à la polonaise que des caracos dérivé de la robe à la française:

|

| Source: La Galerie des modes et costumes français publiés en 1779 |

|

| Source: La Galerie des modes et costumes français publiés en 1779 |

|

| Source: La Galerie des modes et costumes français publiés en 1779 |

Enfin un autre caraco français, aussi nommé caraco plissé en raison des plis distinctifs que les amateurs d'art nomment aujourd'hui plis à la Watteau. Je répète la désignation plis Watteau est actuelle mais n'existait pas au XVIIIe siècle. On parlait simplement de plis sans autre précision.

|

| Source: La Galerie des modes et costumes français publiés en 1779 |

Une autre gravure nous permettant d'admirer les plis d'un caraco français, autrefois nommé pet-en-l'air.

|

Source: La Galerie des modes et costumes français publiés en 1779

|

|

Dans le seul texte incluant les mots caraco et casaquin, l'auteur les met en opposition dans cet échange critique de 1776 d'un tableau de M. Delacroix, mère corrigeant les enfants, la mère est une blanchisseuse habillée d'un déshabillé de toile blanche, ce que certains critiquent comme trop aisé pour sa prétendue classe sociale. Je n'ai pas été en mesure de retrouver l'oeuvre dont il est question ici (si jamais quelqu'un la trouve, faites-moi signe SVP).

Je constate cependant que le nom de caraco semble être des années 1770 et subséquentes, par opposition au casaquin qui lui était employé en 1729 dans les oeuvres de M. Hérisset. Cela me fait penser à un effet de mode voire générationnel, sans en avoir la certitude.

Voici la plus ancienne mention de caraco que j'ai trouvée dans un avis de ventes du lundi 2 décembre 1771:

Pour conclure, un caraco est une pièce de vêtement dont la coupe est très variable. Il indique un vêtement plutôt négligé que formel que les femmes ont porté à partir des années 1770, à moins d'avis contraire.

J'espère que vous en avez appris davantage au sujet de la vêture féminine du XVIIIe siècle

Mlle Canadienne