Hello,

These days, I'm making woman's 18th century shifts so I want to talk about it a little.

It's a piece of clothing that is often inaccurately shown on TV shows or movies for artistic choices of the designers/producers.

But first, why do they were wearing a shift?

The shift is the only piece of clothing that is directly in contact with the skin. It's protection for the skin so the others clothes can support the body (jumps, stays or under petticoat) or be visible. When reading postmortem inventories from New France, there is an average of 10 shifts per habitant. That number rises with social rank. I might need somebody to confirm these numbers- they come from the quick glance I had of these documents... Shifts were also the only articles of clothing to be washed regularily in the 18th century,

Before being offended by how stinky our ancestors were (British or Americans were not better, that was the time), let's try to understand their technology and how they viewed things. The washing machine was not invented yet, so the cleaning methods were different. To be considered clean, the shift had to soak in near boiling ash water before being beaten with a tool on a stone during the rinsing process. Sometimes, soda was added to the ash water when it was available. Because it took a lot of time, this operation was done only once or twice per year. In between , dirty shifts could have been soaped, rinsed, and dried before being storing until the next laundry. Doing the laundry that way made it whiter. That's the reason why only white or natural fibers were going in the laundry. Coloured fabrics change color if washed the 18th century way. Silk, laces and coloured textiles were not washed usually because they would have torn , become discoloured and prematurely worn during that long process

So shifts are literally underwear. This would not change until the beginning of the 20th century. They are made big. Big enough to be able to wash oneself with a towel without having to remove it. This was practical to keep a sort of modesty in a time most people lived with many adults together in the same room (sailors, soldiers, religious congregations, domestics, hired men on a farm...). Few and rich were the people that had the luxury to sleep alone in their room .

So I'm using the Fleur de Lyse pattern to make 2 additional shifts because I only had one left.

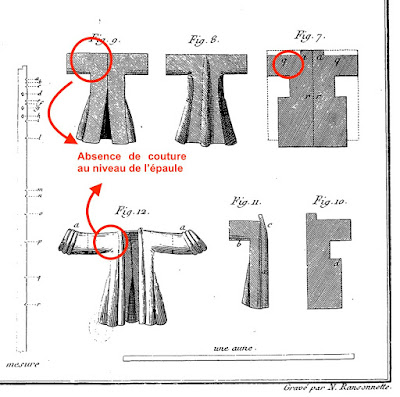

For fun, I read the book l'Art de la Lingère from Garsault published in 1771 to see if there were any differences. I'm having troubles with measurements conversions between aulnes and meters so that aspect of comparison has not been done.

Because of my figure, I choose the pattern ''à la françoise''. According to the original text, larger persons, called menues (chubby) were more pleased with the cut ''à l'angloise''. This was once a not so subtile way to say that every English person is fat. French and English were like brother and sister trough history, they bicker for all subject, even on woman shifts.

The

sleeves of womens’ shifts, when gathered

or pleated, are ''sans piquure ni boutonnière '' (without

stitching or buttonhole)unlike men’s shifts.

Below I have added an extract mentioning womens’ shifts from l'Art de la Lingère written by Garseault, published in 1771. The whole book is available on Gallica.

For those who are bilingual: here is the 18th century DIY for a woman’s shift. Happy reading!

Below I have added an extract mentioning womens’ shifts from l'Art de la Lingère written by Garseault, published in 1771. The whole book is available on Gallica.

For those who are bilingual: here is the 18th century DIY for a woman’s shift. Happy reading!

Mlle Canadienne