Bonjour,

Depuis plusieurs années je m'intéresse aux vêtements du XVIIIe siècle et je dois avouer qu'aucun mot ne m'a autant embrouillé l'esprit que le mot casaquin. Initialement pièce de vêtement masculine semblable à une cape munie de manches, le mot a commencé à désigner une pièce de vêtement féminine au XVIIIe siècle.

Commençons par montrer ce que les musées et commissaires-priseurs appellent casaquin de nos jours.

|

Casaquin à plis Watteau en broché et indienne de traite

Époque Louis XV

Villa Rosemaine |

Après avoir rassemblé ces photos de casaquins, j'ai voulu revisiter la citation la plus connue en matière vestimentaire féminine de Jean-Baptiste d'Aleyrac, un officier militaire français qui servit en Nouvelle-France durant la guerre de Sept Ans, entre 1755 et 1760:

« Il n'y a pas de patois dans ce pays. Tous les Canadiens parlent un français pareil au nôtre. Hormis quelques mots qui leur sont particuliers, empruntés d'ordinaire au langage des matelots, comme amarer pour attacher, hâler pour tirer non seulement une corde mais quelque autre chose. Ils en ont forgé quelques-uns comme une tuque ou une fourole pour dire un bonnet de laine rouge (dont ils se servent couramment). Ils disent une poche pour un sac, un mantelet pour un casaquin sans pli (habillement ordinaire des femmes et des filles), une rafale pour beaucoup de vent, de pluie ou de neige; tanné au lieu d'ennuyé, chômer pour ne manquer de rien; la relevée pour l'après-midi; chance pour bonheur; miette pour moment; paré pour être prêt à. L'expression la plus ordinaire est : de valeur, pour signifier qu'une chose est pénible à faire ou trop fâcheuse. Ils ont pris cette expression aux sauvages. »

Hors, les vêtements d'époques montrés comme casaquins n'ont pas tous des plis, qu'ils soient aux hanches ou au dos. À quoi l'officier d'Aleyrac peut-il bien faire allusion lorsqu'il réfère au casaquin? Pourquoi précise-t-il que le mantelet est un casaquin sans plis? Pourquoi se hâte-t-il de préciser qu'il s'agit de l'habillement ordinaire des femmes et des filles? Se pourrait-il que dans son esprit, tous les casaquins sont munis de plis?

Pourtant, mes recherches antérieures indiquaient qu'un casaquin était une pièce de vêtement féminin sans plis, «fort juste au corps» et qui ne descend que sur les hanches (dans le dictionnaire français-flamand de François Halma, 1733):

Cette définition contredit toutefois une illustration du graveur Antoine Hérisset, publiée dans les mêmes années, qui montre des plis, aujourd'hui dit à la Watteau, présentant ce que j'appellerais plutôt une demi-robe ou un pet-en-l'air. Est-ce que le casaquin de M. d'Aleyrac serait en réalité un pet-en-l'air?

J'ai donc décidé de chercher d'autres références pour le mot casaquin. Y a-t-il eu une évolution dans l'utilisation du mot et pourrais-je le déterminer? Dans quel trou de lapin m'étais-je encore perdue?

Les dictionnaires d'époque nous indiquent ce mot comme étant un diminutif de la casaque. La définition la plus complète de casaque que j'ai trouvée est celle du dictionnaire d'Antoine Furetière publié en 1690:

CASAQUE. Subst. fem. Manteau qu'on met par-dessus son habit, & qui a des manches où on fourre les bras. Les casaques sont commodes pour les gens de cheval. Ce mot vient de Carracalla Empereur, lequel étant à Lyon, fit habiller tous ses gens de cette manière de vêtement. On disait autrefois caraquin au lieu de casaquin, & on le dit encore à présent en Bassigni. D'autres croient que ce mot vient d'un habillement de Cosaques, & qu'on a dit casaque par corruption, comme hongreline des Hongrois. Covarnuvias le fait venir de l'Hebreu casab, qui signifie couvrir: d'où a été tiré le Latin casa, cabane, comme on dit tugurium, à tegendo. On appelle casaque de Mousquetaires, de Gardes du corps, de Gendarmes, les manteaux de cette sorte portés par les cavaliers de ces compagnies, qui ont des marques & des broderies particulières pour les distinguer les uns des autres. Il a pris la casaque, ou, Il a rendu la casaque de Mousquetaire, c'est-à-dire, Il est entré au service ou Il a quitté le service de Mousquetaire.

On dit figurément, qu'un homme a tourné casaque, pour dire, qu'il a changé de parti. Ce Prince étranger s'était mis du côté du Roy, mais depuis il a tourné casaque. Les troupes auxiliaires sont sujettes à tourner casaque.

CASAQUIN. subst. masc. Petite casaque. Il n'est en usage qu'en cette phrase proverbiale, On lui a donné sur le casaquin, pour dire, On l'a battu.

La première compagnie des Mousquetaires, que commandait le célèbre D'Artagnan, fut créée par Louis XIII au début du XVIIe siècle, près de 70 ans avant la parution de ce dictionnaire. Il m'apparait clairement que le type de vêtement mentionné ici n'est pas un vêtement féminin mais masculin de type cape à manche.

En 1710, le dictionnaire de Pierre Richelet nous indique que le mot casaquin ne réfère qu'au proverbe déjà énoncé par Antoine Furetière, comme si la cape à manche était passée de mode:

Un peu plus tard, en 1718, parait dans le Dictionnaire comique, satirique, critique, burlesque, libre et proverbial de Philibert Joseph Le Roux une définition du casaquin renvoyant au monde du théâtre et de la comédie. Ce texte aussi donne à mon sens l'impression que le mot casaquin est vieilli pour l'époque, par la comparaison qu'il en fait avec le pourpoint, pièce de vêtement désuète au début du XVIIIe siècle:

Cela est confirmé dans le dictionnaire de l'Académie Française qui précise dans sa définition (

disponible ici) du mot casaquin de 1718 que le mot n'est plus maintenant en usage.

En 1731, le Mercure de France, dans une historiette en rimes, évoque un casaquin féminin que la femme de l'histoire retire précipitamment pour enfiler «corset de basin et robbe de blanc satin» afin de séduire le narrateur. Il s'agit de la première référence à une pièce de vêtement exclusivement féminine pour le mot casaquin dans mes recherches. Ce que je trouve quand même étrange, c'est que cette définition exclusivement féminine apparaît seulement deux années après la première mention (à ma connaissance) du mot pet-en-l'air désignant une demi-robe.

Hormis la gravure de Antoine Hérisset présentée plus haut, je n'ai pas trouvé d'autres références au mot casaquin durant la décennie 1730, ni même 1740.

Dans cette définition de 1752, le mot casaquin semble revêtir une notion générale avec l'ajout de la phrase «On le dit aussi d'un habillement court et mauvais». Je crois ici que le mot «mauvais» est un antonyme de qualité. Un habillement de qualité serait un habillement de cour ou du moins, un habit dont le port en public ne nuit pas à la réputation du porteur. Parce qu'on parle d'habillement court, j'aurais tendance à croire que cette définition désigne un casaquin féminin.

Une seconde définition est présente dans ce dictionnaire, et évoque une partie anatomique de certains animaux comme les limaces (je vous épargne la multitude de définitions de casaquins animaliers que j'ai trouvées dans mes recherches). Dans un supplément de ce dictionnaire, également paru en 1752, une troisième définition est invoquée, beaucoup plus intéressante puisqu'elle renvoie à une pièce de vêtement qui m'était inconnue: l'apollon.

«APOLLON, s.m. Espèce de petite robe de chambre qui ne vient qu'à la moitié des cuisses. On couche avec l'apollon en hiver, pour lors il est fait d'étoffe, & même quelques fois fourré. En été, on les fait de taffetas, de toiles des Indes, ou quelque autres étoffe de soie légère. On en fait même de toile blanche, & les Dames s'en servent pour se peigner & se coëffer, comme elles faisaient autrefois avec les peignoirs. Ceux qu'elles portent pendant le jour s'appellent encore cazaquin ou pet-en-l'air. Les hommes portent aussi des apollons, au lieu de Robes de Chambres, parce que leur petitesse les rends plus commodes.»

|

| Première partie de la définition de l'apollon |

|

| Deuxième partie de la définition de l'apollon |

Cette définition est à la fois très agréable car assez longue et descriptive et à la fois source de nouvelles questions. Doit-on comprendre que casaquin et pet-en-l'air sont des synonymes, ou seulement deux types de vêtements semblables, l'«habillement court et mauvais» de la précédente définition? Je ne croyais pas rencontrer une mention de vêtements faits en toiles des Indes durant la période de prohibition de celles-ci, encore moins dans un livre publié à Paris avec l'approbation du Roy. Serait-ce une preuve indirecte que les lois en matière textiles étaient contournées dans la métropole?

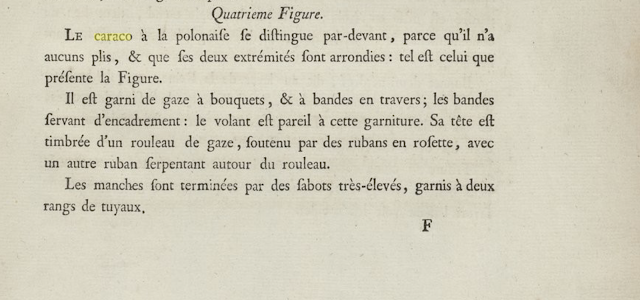

En 1758, le nouveau dictionnaire de Pierre Richelet modifie la sempiternelle définition de casaque, en la présentant comme une pièce de vêtement intermédiaire entre le justaucorps et le manteau. De plus le casaquin semble lui presque essentiellement féminin et est défini comme une espèce de demie robe. Dans cette définition, casaquin et pet-en-l'air seraient donc bel et bien synonymes.

|

| Définitions de casaque et casaquin, |

Mon prochain extrait vient d'un plaidoyer pour la réintroduction des toiles peintes d'Inde et la réutilisation de ce type de textile dans différentes pièces vestimentaires. Une robe en indienne peut ainsi selon l'auteur se recycler en jupon, lequel devient casaquin, lui-même recyclé comme mantelet, qui à son tour donne un fichu ou mouchoir.

Dans cette définition de 1761, la casaque n'est plus associée au manteau mais au surtout, un vêtement ressemblant au justaucorps mais plus ample. Le casaquin est ici un synonyme de l'apollon décrit plus haut, et qui dans ce dictionnaire est une petite robe de chambre qui ne descend que jusqu'aux cuisses. Cette définition d'apollon beaucoup moins élaborée que la première citée plus haut.

|

| Définition de casaque et casaquin |

|

| Définition de l'apollon |

Tirées de l'Encyclopédie françoise, latine et angloise ou dictionnaire universel des arts et des sciences contenant la signification et l'explication de tous les mots de ces trois langues , & tous les termes relatifs aux Sciences et aux arts, 1761

En résumé, la définition vague et floue du dictionnaire de l'Académie française en 1762 est peut-être celle à la fois la plus frustrante et la plus juste de l'utilisation du mot casaquin: «Espèce d’habillement court, & qu’on porte pour sa commodité».

Mais pour compliquer un peu plus les choses, j'ai aussi trouvé une définition de 1766 qui compare le casaquin non pas à la demi-robe, au pet-en-l'air, à l'apollon ou à la petite robe de chambre mais à une nouvelle pièce de vêtement: la camisole.

En résumé, peut-on vraiment arriver à un consensus par rapport à ce qu'est un casaquin? Il est parfois décrit comme ayant des plis de robe à la française, parfois comme n'en ayant pas, parfois comparé justement à une demi-robe (mais jamais au pet-en-l'air), à une petite robe de chambre ou à un apollon. Ce vêtement est toujours décrit comme ayant une longueur raccourcie, le plus souvent au milieu de la cuisse.

Mais pour en revenir à M. D'Aleyrac, puisqu'il précise que le mantelet est comparable à un casaquin sans plis, je crois que les plis auxquels il fait référence sont ceux de la demi-robe. D'autant plus qu'étant incertain de la clarté de son utilisation du mot casaquin, il préfère préciser qu'il parle de l'habillement ordinaire des femmes et des filles.

J'espère que vous aurez apprécié ce travail de vocabulaire vestimentaire. Je sais maintenant que le mot casaquin est à la fois vague et précis pour désigner une pièce de vêtement féminin du XVIIIe siècle.

Mlle Canadienne